CRISTOFORO DI MESSISBUGO E IL BANCHETTO ESTENSE DELLE MERAVIGLIE

Ritratto di Cristoforo di Messisbugo, frontespizio dell'edizione a stampa del 1547 di Banchetti. Composizioni di vivande e apparecchio generale

Progettato con cura e perfetto in ogni sua parte, il grande banchetto che fu modello per tutti quelli successivi, ebbe inizio a Ferrara nel pomeriggio di domenica 24 gennaio 1529.

Committente Alfonso I d'Este, progettista Cristoforo di Messisbugo, il celeberrimo scalco di corte nato a Ferrara da una famiglia della nobiltà fiamminga, che vent'anni più tardi ne pubblicherà la cronaca dettagliata in un libro dal titolo eloquente, Banchetti. Composizioni di vivande e apparecchio generale, un vero e proprio best seller dell'epoca, più volte ristampato fino al primo Seicento.

Ufficialmente l'evento doveva essere solo una festa per i neosposi Ercole II d'Este e Renata di Francia appena rientrati dalla Francia col titolo di duchi di Chartres, ma in realtà rappresentò anche un' occasione per ricevere il nuovo ambasciatore di Spagna in modo che potesse apprezzare la magnificenza del casato e, perché no, un efficace strumento di marketing per l'attività assai fruttuosa di commerciante d'armi praticata dal duca.

La scenografia doveva apparire imponente già all'ingresso degli invitati, di cui possiamo immaginare l' attitudine di contegnosa amabilità mentre avanzano elegantissimi nel grande salone illuminato da una cinquantina di lampadari pendenti dal soffitto. Lungo la tavola di 40 metri, alla quale presero posto anche due ambasciatori di Venezia e il vescovo di Milano, si disposero infatti cento Gentil'huomini e Gentildonne di Ferrara e di altre città, seduti simmetricamente ai lati di Ercole II, ad un distanza di certo stabilita con esattezza dopo complessi calcoli condotti in base al rango, alla rilevanza sociale, alla familiarità, alla opportunità politica e/o economica. In una tavola a parte, tre commensali Illustrissimi ed Eccellentissimi: Alfonso d'Este stesso, sua sorella Isabella, da dieci anni vedova di Francesco Gonzaga, e Renata di Francia, figlia di Luigi XII e di Anna di Bretagna.

La pittura del tempo ci offre esempi esaurienti di come potessero essere gli abiti dei commensali. In breve un tripudio di sete, damaschi, velluti tagliati accompagnati da orecchini, bracciali e collane d'oro, pietre preziose e perle. Per le vesti, i gioielli e le acconciature degli personaggi principali ci soccorre invece la ricca ritrattistica del tempo - da Bastianino fino al l'eccelso Tiziano – prodiga di precise descrizioni di un abbigliamento formale accuratamente studiato che è anche recita di sé, fedele indicazione di rango, inequivocabile status symbol.

Bastianino, Ritratto di Alfonso I d'Este, 1577-84, Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina

Che non si trattasse solo di una cena, sia pure di altissima qualità, ma di un intrattenimento complesso e variegato, era stato chiarito fin dall'avvio del banchetto, preceduto dalla rappresentazione della Cassaria, una commedia moderna scritta sul modello di Plauto da Ludovico Ariosto che, per l'occasione, ne presentò una nuovissima versione in endecasillabi sdruccioli, con tanto di prologo recitato da Francesco d'Este, fratello di Ercole II.

L'avvenimento in sé non era certo eccezionale. La stagione delle grandi feste con banchetti, spettacoli e danze, iniziata nella generazione precedente con l'arrivo di Eleonora d'Aragona, moglie di Ercole I, che ne portò la moda da Napoli, aveva infatti preso stabilmente piede a Ferrara, diventando nel tempo l'espressione tipica di una cultura manieristica attenta allo stile e ai dettagli.

Eccezionale, però, ne fu lo svolgimento, che possiamo seguire nei minimi particolari dal testo di Messisbugo, con una pantagruelica sequenza di portate che ci sgomenterebbe solo a leggerla, se non sapessimo che il succedersi incessante di manicaretti elaborati era in realtà soprattutto apparenza, spettacolare esibizione di magnificenza destinata ad essere consumata solo in minima parte. Una delizia per gli occhi, insomma, e quasi solo per essi, perché mangiare ogni piatto - o anche solo assaggiare tutte le portate - non era possibile né contemplato, perché in ogni caso non era certo nutrirsi lo scopo di un banchetto di tal genere, degno erede delle raffinatezza della corte di Bisanzio, da cui era giunto anche l'uso della forchetta

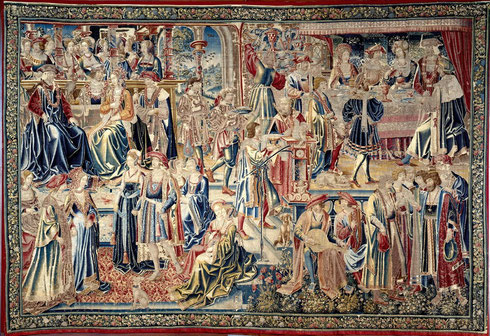

Marcello Fogolino, Scena di banchetto, 1520, castello di Malpaga (Bergamo)

Del menu ci colpiscono anche gli ingredienti, che furono scelti, parrebbe, soprattutto per il loro valore estetico e simbolico o per la loro rarità. Bandito in pratica il maiale (a parte qualche Porchetta di latte nella quinta vivanda e i 25 piatti di fette di Presutto… fritte con Zucchero e Cannella sopra serviti fra gli antipasti), abbondano infatti le ostriche, i pesci d'ogni genere (compreso lo storione pescato nel Po), i volatili, la cacciagione. E poi pavoni, gru, aironi, quaglie, pernici, gli stessi animali nobili e decorativi presenti anche nei coloratissimi arazzi fiamminghi ricchi di vegetazione e piante in fiore che rivestivano le pareti dei saloni dei palazzi rinascimentali.

Sotto l'accorta regia di Messisbugo lungo tutta la serata le nove vivande (i servizi di mensa) furono accompagnate da intermezzi musicali, con cori e cantanti solisti, e la presenza di ensembles formati da vari elementi e strumenti a fiato e a corda, ai quali si alternarono momenti comici con buffoni alla veneziana e alla bergamasca. Forse si potrebbe addirittura ipotizzare che la scelta delle esibizioni teatrali fosse abbinata al menu, se è vero che alla sesta vivanda, la più ricca (vitello, pavone, capriolo, cinghiale, piccioni, orate, carpioni, in salse dì ogni genere), entrò in scena anche il piatto forte della serata, costituito dalla compagnia del Ruzzante, che si esibì con canzoni, madrigali e parti recitate in dialetto veneto.

Alle portate e all'intrattenimento va poi aggiunto il movimento coreografico creato a partire dalla tavola stessa, con la presentazione di ciascuna vivanda al suono di madrigali a più voci, cori accompagnati da viole e liuti, corni, tromboni e clavicembali e le tre tovaglie (i mantili) sovrapposte che vennero tolte una ad una ad intervalli precisi, con una studiata gestualità che immaginiamo improntata all'arabesco, lo stesso del gesto del trinciante che affettava in aria le carni in modo da farle ricadere con elegante nonchalance sul piatto da portata.

Niente è casuale o improvvisato nel banchetto, tutto è spettacolarizzato e allusivo alla potenza del duca e del suo erede, dall'affilatura a vista dei coltelli da parte del trinciante, alla decorazione dei tavoli a base di statue di zucchero modellate secondo il tema delle Fatiche di Ercole, alla distribuzione agli ospiti dei ricchi doni sorteggiati a fine cena.

In sostanza, potremmo definirla la messa in scena di un magistrale evento spettacolare in cui i generi si mescolano e si sovrappongono in un grandioso crescendo sinestetico di sapori, odori di cibi e spezie, suoni, colori sapientemente orchestrati, che diventa autocelebrazione dinastica, immagine plastica di un mondo chiuso in un lussuoso sogno neofeudale.

Questa fastosa cultura dell'apparenza e dell' elegante dissimulazione che obbediva a codici ferrei di soave ferocia permetteva anche a tutti gli ospiti, in un tacito "non detto", di accettare l'immagine di armonia e concordia familiare offerta dagli Estensi, sorvolando serenamente sull'esistenza che qualche piano più sotto, nelle segrete del castello, conducevano da vent' anni per volontà di Alfonso i suoi fratelli Giulio e Ferrante, colpevoli di avere congiurato per spodestarlo.

Il banchetto per le nozze di Priamo ed Ecuba, arazzo fiammingo del XVI secolo

ll casato estense stava vivendo allora la sua stagione migliore, rispecchiata alla perfezione nelle ottave dell'Orlando, in cui si celebrava l'esaltazione di una dinastia secolare che sembrava dover durare per sempre. Al centro di tutto la corte, insieme luogo segreto e ostentata rappresentazione di un potere che, come codificato da quella Bibbia mondana che fu il Cortegiano di Baldassar Castiglione, andava esercitato sotto il segno della grazia e dell'aurea regola della sprezzatura, in base alla quale tutto doveva apparire naturale, aggraziato, disinvolto e realizzato con scioltezza senza sforzo apparente.

Il massimo della naturalezza percepita coincideva, insomma, col massimo dell'artificio praticato, in un esercizio continuo mascherato con abilità che si ritrova, ad esempio, nell'arte di Messisbugo, principe dei trincianti e dello stile di gran classe "all'italiana", in cui la carne da affettare, anche se pesante come il coscio di cervo, andava tenuta alta da un braccio fermo apparentemente non affaticato e tagliata con eleganza a mezz'aria senza essere appoggiata su un tagliere.

Ferrara era allora al culmine del suo splendore. L'ambizioso intervento urbanistico dell'Addizione Erculea terminata da meno di 20 anni ne aveva aumentato enormemente il prestigio, rendendola la prima città moderna d'Europa, oltre che confermarla come centro culturale di primo livello. L'Università rivaleggiava con Bologna e Padova nel richiamare studenti da tutta Europa e anche se l'irripetibile stagione della generazione di Schifanoia si era ormai conclusa, a tenere alto il nome della città in campo pittorico, partito Lorenzo Costa per Mantova, restavano comunque il Garofalo e soprattutto Dosso Dossi, magico ed elusivo.

Dosso Dossi, Giove che dipinge farfalle, Mercurio e una Virtù, 1523-24, Varsavia, castello di Wawel

Perfino la rovinosa discesa delle truppe di Carlo V e il successivo Sacco di Roma del 1527 che terrorizzarono l'Italia, avranno procurato al massimo un brivido di paura alle dame della corte estense, e forse neppure quello ad Alfonso, che ai Lanzichenecchi aveva procurato armi in abbondanza (fra cui il famoso falconetto, che causò a Giovanni delle Bande Nere una morte prematura e al duca estense la sua terza scomunica papale, questa volta da parte di Clemente VII, ferito negli affetti familiari).

Curiosamente, in un una descrizione dell'evento così minuziosa da citare le salviette ben ripiegate per ogni commensale “con alcuni fiori d'oro e di Seta per cadauna di varij colori profumati”, non

trova spazio neppure casualmente un'allusione al vasellame impiegato.

Sicuramente si trattava però di ceramica, perché proprio il duca Alfonso I, grande bricoleur che si dilettava di foggiare l'argilla lavorando al tornio vasi e piatti da impiegarsi nelle mense ducali, aveva bandito l'argenteria dalle tavole estensi. Ma quale ceramica?

Brocca di faenza decorata a graffito e invetriata, Ferrara, 1500 circa

A Ferrara in quel periodo il graffito stava vivendo ancora la sua stagione più splendida - con le imprese estensi, le figure allegoriche tratte dai tarocchi ferraresi, gli animali simbolici e le scene della vita di corte, con dame, musici e paggi che sembravano discesi dagli affreschi di Schifanoia incisi con vigore sul fondo a graticcio - ma proprio il suo accentuato carattere decorativo ne farebbe ritenere improbabile una destinazione puramente utilitaristica.

Alzata in faenza graffita, manifattura estense, XVI secolo: insieme e piatto superiore

Stesso discorso si potrebbe fare per l'istoriato su maiolica, di cui proprio Isabella d'Este possedeva una dei più bei servizi mai realizzati, donatole nel 1524 da sua figlia Eleonora Gonzaga, duchessa di Urbino, e dipinto in policromia dall'eccelso Nicola da Urbino con scene tratte dalle Metamorfosi di Ovidio, dalla Bibbia e dalla storia antica.

Francesco del Cossa, Mese di Aprile: il Trionfo di Venere, Ferrara, Schifanoia, 1476-84

Escluse per motivi cronologici terraglia e porcellana europee, non sembrano da prendere in considerazione neanche i “bianchi-e-blu” Ming che in seguito invaderanno l'Europa, ma nel 1529 erano ancora merce rarissima e in quanto tali di sicuro sarebbero stati giudicati degni di menzione. Altrettanto improbabili i céladon cinesi verde giada che arrivavano col contagocce in Occidente (Lorenzo il Magnifico ne ricevette alcuni in dono dal sultano d'Egitto nel 1487, ma fu un fatto eccezionale) anche se potevano essere ritenuti di notevole utilità per le corti del tempo, visto che gli si attribuiva la virtù di cambiare colore a contatto col veleno.

A questo punto non sarebbe forse fuori luogo ipotizzare che il banchetto del 1529 sia stata la prima (o comunque fra le prime) apparizione di quei “bianchi” la cui nascita è generalmente attribuita a Faenza ma che invece, secondo Cipriano Piccolpasso, sarebbero nati a Ferrara, e proprio da un'idea dello stesso Alfonso d'Este, che per primo avrebbe pensato di impiegare sulle stoviglie un rivestimento bianchissimo (“allattato”) di grosso spessore a base di stagno.

In ogni caso la compatta bianchezza dello smalto sarebbe stata particolarmente adatta per far risaltare al meglio l'elegante confezione delle vivande, molte delle quali create dallo stesso Cristoforo di Messisbugo, anche se dal menu del banchetto mancò proprio il suo piatto di maggior successo, quegli squisiti gamberi con le pesche che erano però stati banditi dai pranzi della corte ferrarese da quando il cardinale Ippolito, fratello del duca, ne era morto di indigestione nove anni prima.

Due piatti in maiolica del servizio Ardet Amor realizzato per Ercole II d'Este, Urbino, bottega dei Patanazzi, 1579

Al centro di tutto, è evidente, compare sempre Cristoforo, uomo dai mille talenti e vanto della corte estense tanto da essere “prestato” dal duca - così come Lorenzo il Magnifico “prestava” i suoi migliori artisti fiorentini - alle più importanti corti europee, che tornò da Madrid addirittura insignito del titolo di conte palatino (che Carlo V non concesse invece ad Alfonso).

E c'è sempre lui all'origine di questa esibizione quasi noncurante di opulenza estrema e intrattenimento di altissimo livello, padrone assoluto della grande macchina scenica e manager di prodigiosa abilità nell'organizzare e dirigere la folla di lavoratori che si muoveva nelle retrovie della festa.

Ed è proprio a questo mondo di sconosciuti cuochi, sguatteri, cantinieri, alla cui fatica oscura si deve la realizzazione di quel banchetto leggendario, che dà vita Riccardo Biavati, restituendoceli però travestiti, si direbbe, da personaggi di Perrault, figure modellate nella nebbia colorata delle fiabe.

La Ferrara rinascimentale, le cui vita spensierata fu bruscamente interrotta dalla Devoluzione pontificia, diventa così una sorta di Belle au bois dormant, chiusa per secoli entro un recinto di rovi intricati e paludi e ritrovata magicamente intatta, pronta a risvegliarsi nel ricordo (nostalgico ?) dei fasti di un casato, di cui il tempo ha ormai sfumato i tratti più crudi

Riccardo Biavati, Del pane ritorto; Il gran pasticcere, 2018, tecnica mista su carta.

Ecco quindi i Pasticcieri-maghi dal cappello a punta che sembra facciano levitare i dolci con un gesto d'imperio, i Panettieri che infornano i pani ritorti, le brazzetelle e il pane buffetto di zucchero e latte che ogni convitato si trovava accanto alla salvietta ripiegata ad arte in varie fogge, i Bottiglieri addetti alle due grandi tavole che, simili a canefore arcaiche, recano sul capo vassoi di bottiglie fumanti e i robusti Credenzieri che accolgono in sé interi servizi da mensa, con le cose opportune e necessarie al convito.

E poi la fantasia dell'autore prende il largo, con le cappe del camino a campana che vegliano premurosamente sulle grandi pentole sottoposte al fogone alto, l'apparizione di vivande speciali annunciata da suoni di trombe angeliche, gli angusti laboratori alchemici travestiti da cucine in cui si elabora il nero mangiare forse con l'ausilio di fuochi diabolici, le dispense di insaccati appesi e pesci guizzanti nel mastello sorvegliati da severi personaggi in divisa, i pesci in crosta da cui si sprigiona un magico volo di uccelli.

E ancora pignatte, ramaioli, mestoli fumanti, caldani, padelle, leccarde, spiedi e pignatti, descritti minutamente in tavole illustrate che sembrano tratte da una moderna Encyclopédie, magari un tantino più poetica che illuminista.

Riccardo Biavati, I fumanti; Caldari e padelle, 2018, tecnica mista su carta

Sotto l'influsso di questo sogno lontano – o forse stordito dagli effluvi speziati sprigionati dalle 99 portate del banchetto in cui arrosti, fritti, bolliti, stufati, ripieni, salse, dolci, gelatine e manicaretti vari creano una fantasmagoria di colori, forme e sapori quasi insostenibile– Biavati si abbandona

alla creazione di ceramiche in cui è palpabile la suggestione dell'evento, la sua speciale atmosfera.

Riccardo Biavati, La sesta pentola, 2018, grés, ø 26 ,h 30 cm

Il duplice aspetto di giocosa letizia e di abbagliante magnificenza presente nel banchetto sembra non abbia lasciato indifferenti neppure le sue pentole addormentate dall'intensa attività onirica, che sognano montagne di stoviglie affastellate oppure torri di guardia collegate da pareti di nebbia arabescata o addirittura il Castello estense. Pur conservando la loro consueta affabile rotondità sembra infatti che abbiano assunto un'aria un po' più sussiegosa, come per adeguarsi al tono formale della situazione e, in alcuni casi, abbiano fatto addirittura ricorso ad un trucco discreto dai toni pastello.

Niente di troppo chiassoso, per carità, giusto un po' di ombretto celeste e un tocco di rossetto, che però risaltano vividamente sullo smorzato chiarore dei rivestimenti a base di cenere di legna che le avvolgono morbidamente, quasi fossero anch'esse, come i capponi della prima vivanda, ricoperte di un bianco mangiare di latte e farina di mandorle.

Riccardo Biavati, L'ottava pentola, 2018, grés, ø 25 ,h 25 cm

Intanto sui loro coperchi, trasformati in tavole di palcoscenico, si svolgono spettacoli straordinari e toccanti rievocazioni. Ecco quindi comparire, con le chiome sciolte e le braccia alzate a sottolineare un acuto sulle arie del celebrato maestro Alphonso della Viola, madonna Dalida de' Putti in persona, l'affascinante soprano amante del cardinale Ippolito d'Este che rallegrò la prima vivanda, annunciata da un suono di trombe.

Tutto è meraviglioso e in quanto tale spesso indecifrabile, all'interno di questo gioco di magia riferito ad una festa in cui la finzione domina, lasciandoci talvolta perplessi e sconcertati. I pesci, gli uccelli e quel pavone che incede sdegnoso lungo un viale alberato, ad esempio, proverranno dalle leccornie servite in sala oppure saranno gli stessi che rallegravano i giardini delle delizie, le palazzine in cui gli Estensi amavano passare piacevolmente le loro giornate?

Il volto assorto della fiasca dall'aria meditabonda sarà quello della luna che contempla lo svolgimento delle danze protrattosi fino alle prime luci del giorno, o non rappresenterà invece il sentimento del suo autore?

E quei camini cilindrici dall'apparenza inoffensiva non saranno piuttosto i fusti dei cannoni sulla cui produzione (sorvegliata personalmente da Alfonso, il duca “artigliere”) e successiva vendita poggiava gran parte della prosperità estense?.

Domande oziose e senza risposta, ça va sans dire, perché sarebbe come chiedere ragione all'arte e cercare di spiegare quella che, con tutta evidenza ci appare prima di ogni altra cosa la degna celebrazione di una festa magnifica e sontuosa, che in quanto tale, per dirla con le parole di Messisbugo (e chi meglio di lui?), non può che essere “ tutta ombra, sogno, chimera, finzione, metafora e allegoria”.

Maria Grazia Morganti marzo/aprile 2018