Domenico Rambelli e la ceramica alla Scuola di Faenza

Il 1° ottobre 1919, quando viene nominato professore di ruolo per l'insegnamento della Plastica Decorativa ed Applicata nella Scuola di Ceramica di Faenza, Domenico Rambelli ha 33 anni e la Scuola 15 giorni appena.

È del 14 settembre dello stesso anni, infatti, il regio decreto che dà sanzione ufficiale alla creazione a Faenza di una “Scuola di Ceramica annessa al Museo stesso quale corso tecnico complementare”[1], concludendo così un faticoso processo di gestazione che datava fin dai primi anni del secolo.

Il primo documento ufficiale in questo senso risale infatti al gennaio del 1904 ed è una lettera inviata al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio da Venturino Minardi [2], contenente la proposta di una scuola-laboratorio per la ceramica, poi pubblicata dallo stesso in un opuscolo in cui veniva descritto dettagliatamente l'intero progetto.

L'idea era creare una scuola di carattere pratico per formare degli abili operai, capaci di risollevare la qualità della maiolica locale ormai scesa (dopo la chiusura della Farina) a livelli considerati indegni del nome di Faenza.

Minardi si dichiara quindi pronto a mettere a disposizione la fabbrica fondata nel 1899 col fratello Virginio, per dare vita ad una struttura simile a quella già realizzata a sesto Fiorentino presso la Richard-Ginori.

Sfumato per varie ragioni (e principalmente per la morte di Venturino nel 1907), il progetto venne rilanciato con forza nel 1912, diventando una delle principali finalità del Museo delle Ceramiche che, nel frattempo, Gaetano Ballardini era riuscito a creare, vincendo scetticismi ed ostacoli di vario genere.

Il nuovo progetto conteneva però alcune novità di rilievo. Innanzitutto era unicamente centrato sulla ceramica, a differenza di quello di Minardi che perorava, sia pure in subordine, la creazione a Faenza di analoghe scuole-laboratorio anche per l'ebanisteria (presso la Casalini) ed il ferro battuto (presso la Matteucci).

Questa decisione di puntare con forza sulla sola ceramica cui viene attribuita una posizione di assoluta preminenza nel campo delle arti applicati locali, va con ogni probabilità imputata al grandissimo successo riscosso dall'Esposizione Torricelliana del 1908 che, mobilitando ceramisti, artisti ed industrie di tutto il mondo, aveva mostrato il grande fascino e l'intatta capacità di richiamo che il nome di Faenza ancora possedeva.

La differenza più sostanziale riguardava però la struttura stessa della scuola ed appariva già evidente nei primi corsi, serali e gratuiti, che iniziarono nel 1916. È ben vero che la maggior parte delle ore appariva riservata alle esercitazioni pratiche, svolte nell'ex Fabbrica Minardi (rilevata, dopo la scomparsa dei titolari, da una società di ex operai fra i quali troviamo Castellini e Bucci) dove Aurelio Minghetti, insieme al padre Gennaro, si alternava a Francesco Castellini nell'insegnamento della decorazione ceramica; ma era prevista anche una consistente parte teorica, affidata allo stesso Ballardini che vi insegnava la storia della ceramica mentre Maurizio Korach, un giovane chimico ungherese, impartiva lezioni di tecnologia, fisica, chimica ed igiene.

Non v'è dubbio che se fosse andato in porto il progetto di Venturino, la nuova scuola avrebbe preso un indirizzo 'pratico-professionale' nel senso un po' riduttivo del termine, simile in questo alle tante Scuole di Arti e Mestieri sorte in Italia dopo la metà del secolo.

Non che i Minardi non rappresentassero a Faenza (e in Italia) quanto di meglio si poteva desiderare sotto il profilo dell'aggiornamento tecnologico e della modernità stilistica, specie per merito di Virginio che dalla Francia aveva portato, altre ai motivi dell'Art Nouveau, anche le nuovissime tecniche del gres a cristallizzazioni e dei lustri metallici.

Il progetto di Ballardini era però di natura culturale più complessa. Nei suoi programmi non c'era solo l'idea di creare una scuola e un museo, ma quella, assai più ambiziosa, di procedere ad una vera e propria rifondazione di Faenza come capitale della ceramica, passando attraverso un radicale rinnovamento dei modi stilistici, del modo stesso di pensare la materia, pur senza rompere con una tradizione illustre che anzi si intendeva rivalutare, in ossequio al programma di “legare senza scosse tradizione e nuovo”.

In questo desiderio di modernità che desiderava spazzar via ogni vecchiume storicistico tardo-ottocentesco si potrebbe forse cogliere qualche eco, anche se certo depurata da ogni polemico furore iconoclasta, di quel Futurismo che a Faenza aveva più un adepto.

Per inciso si potrebbe infatti ricordare che in quegli anni incredibilmente affollati si avvenimenti culturali di segno diverso na tutti di largo respiro, Faenza ospitò nel 19145 una esposizione di quadri futuristi di Giannetto Malmerendi, elogiata dallo stesso Boccioni, e che nel 1928 la città fu sede della prima mostra della ceramica futurista, realizzata nella nuovissima bottega di Riccardo Gatti.

È solo con la regificazione del '19, però, che il progetto di Ballardini può dirsi compiuto, quando la Scuola si trasforma finalmente in regolare corso diurno triennale diviso in due indirizzi ed aumenta il numero delle ore di lezione, aggiungendo alle precedenti materie anche l'italiano, la cultura generale, l'anatomia artistica, il disegno ornamentale e la plastica decorativa applicata [3]

A Rambelli, oltre alla cattedra di Plastica, Ballardini affida anche la direzione del ramo artistico, mentre a capo dell'indirizzo tecnologico viene collocato Maurizio Korach. Entrambi resteranno alla direzione dei rispettivi corsi per molti altri anni [4] e forse non fu il minore dei 'miracoli' di Ballardini essere riuscito a far convivere nello stesso istituto il sanguigno Rambelli, dichiaratamente fascista e quel raffinato umanista mitteleuropeo, assiduo collaboratore de “La Ronda” e di altre riviste letterarie e per di più comunista, che era Korac [5].

[1] Gaetano Ballardini, La regificazione della nostra Scuola di Ceramica, in “Faenza”, 1919, p. 91

[2] Venturino Minardi, Per la creazione di una Scuola-laboratorio per la ceramica a Faenza, Faenza, 1904

[3] Giuseppe Liverani, Il Regio Istituto per la Ceramica di Faenza, Firenze, 1941, p. 10

[4] Fino al 1932 Korach, costretto a dimettersi ed a vivere nella clandestinità sotto il nome di Marcello Cora per la sua attività antifascista, mentre Rambelli restò a Faenza fino al 1944.

[5] Gastone Vecchi, Maurizio Korach nel centenario della nascita; 1888-1988, Faenza, 1988

Foto di gruppo della Scuola nel 1922. Da destra: Rambelli, Bucci e Korach (con le braccia incrociate)

A Faenza Maurizio Korach era capitato nel 1914, spinto da ragioni del tutto private, impersonate (pare) da una graziosa insegnante di scienze da lui incontrata a Padova, dove da un paio di anni era assistente all'università presso la Facoltà di Mineralogia.

A Ballardini che lo conobbe casualmente certo dovette sembrare una specie di dono della Provvidenza questo ingegnere chimico di solida formazione umanistica che si era da poco laureato al Politecnico di Budapest con Vinsce Wartha, una delle massime autorità mondiali nel capo della tecnologia ceramica ed artefice, fra l'altro, degli splendidi lustri della Zsolnay di Pécs, ben noti anche a Faenza fin dai tempi dell'Esposizione Torricelliana.

Korach fu giudicato immediatamente il tecnico ideale cui affidare quel Laboratorio di ricerca che, con la Scuola e il Museo, rappresentava il terzo punto-cardine del programma di Ballardini, da sempre convinto che non potesse essere ceramista autentico che mancasse di un'adeguata preparazione tecnico-scientifica [1] .

La decisione di coinvolgerlo nel progetto-scuola fu fulminea e forse anche un po' azzardata; eppure la scelta più audace di Ballardini non riguardò Korach (che in fondo aveva alle spalle un curriculum di tutto rispetto) ma quello di affidare la responsabilità del ramo artistico a Domenico Rambelli, al quale veniva quindi demandato il compito di fornire l'indirizzo stilistico della Scuola.

A Faenza non mancavano certo i ceramisti di valore, basti pensare a Pietro Melandri, ad Aldo Zama, a Francesco Castellini, ad Anselmo Bucci, a Riccardo Gatti, ed è quindi ancora più significativa la scelta di Rambelli come direttore artistico proprio perché Rambelli non era, né diventò in seguito, un ceramista.

È chiaro a questo punto come a Ballardini non fosse rimasto ignoto il dibattito sul rinnovamento delle arti decorativa, da tempo promosso in Gran Bretagna e nell'Europa continentale e sviluppatasi – con l'Esposizione torinese del 1902 e ancor più dopo la prima guerra mondiale – anche in Italia dove cominciava a prendere corpo il rifiuto per una preparazione esclusivamente professionale che non si ampliasse a comprendere le materie artistiche, in favore di un'integrazione fra l'artista 'puro' e l'artista decoratore [2].

Non va dimenticata, a questo proposito, la presenza nel comitato internazionale patrocinatore del Museo faentino di personalità come quelle di Mackintosh, Behrens e Wagner [3], circostanza che contribuì certamente ad indirizzare l'idea formativa della nuova scuola secondo le linee direttrici già sperimentate negli Istituti d'arti applicate dell'Europa insulare e centrale e nelle società nate dalla collaborazione fra artisti, architetti ed artigiani.

Vien subito da pensare alla gloriosa Scuola d'arti viennese di Josef Hoffmann e Kolo Moser da cui nacquero nel 1903 i Wiener Werkstätte ma anche al Bauhaus che dalla scuola faentina è esattamente contemporaneo.

Ora, è fin troppo facile obiettare che il Bauhaus, sulla scia delle teorie di William Morris, perseguiva finalità sociali estranee al progetto di Ballardini, per tacere poi delle istanze politiche del tutto difformi.

Detto questo, però, non si può non notare la stretta somiglianza strutturale della scuola faentina coi laboratori di ceramica sorti presso Weimar nel '21, in cui, sotto la guida di un “Maestro della Forma”, gli studenti progettavano i modelli e le decorazioni che poi avrebbero eseguito con la collaborazione di un provetto artigiano [4] .

Forse il nome di Rambelli fu suggerito da Lorenzo Viani, amico fraterno fin dai tempi della Scuola del Nudo fiorentina, anche se, vista l'assidua frequentazione da parte di Rambelli del 'Cenacolo' baccariniano, sembra più probabile che Ballardini abbia fatto la sua scelta su basi di diretta conoscenza del giovane scultore e disegnatore che di lì a pochi anni sarebbe diventato famoso con I caduti di Viareggio ma che già si era fatto un nome fra i critici più avvertiti del tempo.

Dobbiamo supporre quindi che Rambelli venisse scelto proprio per la sua formazione artistica che gli permetteva di guardare alla ceramica in maniera nuova, libera si tutti quei filtri culturali, abitudini di routine, tabù e pregiudizi che fatalmente condizionano che si sia formato secondo un preciso indirizzo professionale.

[1] Maurizio Korach, Gaetano Ballardini nel decennale della scomparsa, in “Faenza”, 1964, nn. 4-5

[2] Per un' approfondita disanima del problema, si veda: I. de Guttry, M.P. Maino, M. Quesada, Le arti minori d'autore in Italia dal 1900 al 1930, Roma-Bari, Laterza, 1985, ai capp. III e IV

[3] Cfr. Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – 1908-1979 – fra tradizione e sviluppi, Castelbolognese, 1979, p. 64

[4] H.M. Wingler, Bauhaus (1962), ed. italiana: Milano, Feltrinelli, 1972, p. 322

Rambelli a circa 45 anni (inizio anni Trenta)

Anche lasciando da parte Picasso e la sua prolungata attività nell'atelier di Vallauris, viene subito da pensare alla ceramica di Leoncillo e Fontana o alle esperienza albisolesi del gruppo CoBrA negli anni Cinquanta [1], tutte contraddistinte dall'originalità spesso trasgressiva delle soluzioni adottate.

Va sottolineato come Rambelli sappia impostare immediatamente e senza incertezze l'indirizzo stilistico della Scuola secondo un'ottica del tutto moderna, senza attardarsi a ripetere, magari aggiornandoli un po', motivi e cadenze Liberty (ancora in voga nell'Italia del primo dopoguerra) ma punti decisamente in una direzione indubbiamente legata al déco e quindi d'assoluta avanguardia per quegli anni.

Tanto che, volendo proprio indicare un parallelo in campo ceramico, l'unico nome che gli si può in qualche modo accostare è quello di Emile Lenoble, il più famoso ceramista déco di area francese, che mostra una simile tendenza a reinterpretare i tipi tradizionali, semplificandoli e irrobustendoli.

A Rambelli direttore artistico, Ballardini affiancò Anselmo Bucci per la parte esecutiva ed anche questa scelta si rilevò felicissima perché la robustezza stilistica del primo costituì un efficace pendant alla pazienza veramente 'cinese', all'incredibile acribìa delle decorazioni a rilievo del secondo.

Dal punto di vista didattico la combinazione si prospettava ricca di stimoli e probabilmente du proprio questa complementarietà la ragione che fece preferire Bucci al più estroso Pietro Melandri che pure avrebbe aspirato al posto e che, una volta messo da parte, non superò mia la sua ostilità nei confronti della Scuola rifiutandosi (si dice) di assumere come aiutante nel suo studio chiunque vi avesse studiato.

Forse un ulteriore elemento fu costituito anche dal carattere dei due personaggi. Tecnico esperto e geloso del proprio mestiere, Bucci era tuttavia più mite del 'mercuriale' Melandri e certo più disposto ad integrarsi nella struttura gerarchica imposta da Ballardini, accettando la regola-base che imponeva di realizzare solo i progetti direttamente creati o comunque approvati dal direttore artistico, che non a caso viene spesso indicato da Ballardini come “capo decoratore” della Scuola.[2]

E non si pensi che si trattasse di una disposizione puramente formale. Basterebbe anche solo dare un'occhiata ai disegni degli studenti che ancora si conservano negli archivi dell'Istituto, per vedere come Rambelli non si limitasse ad impostare e correggere forme e decorazioni, ma intervenisse talvolta con osservazioni più tecniche indicando, oltre ai colori, anche il tipo d'impasto da usare.

Si può anche supporre che Bucci non fosse granché entusiasta della cosa, ma è certo che i risultati confermeranno ampiamente la giustezza di un'impostazione che permise ad entrambi di esprimersi al massimo, pur rimanendo ciascuno all'interno del proprio specifico àmbito di competenza.

Successo di pubblico e riconoscimenti ufficiali accompagneranno del resto fin dall'inizio (e ininterrottamente) i pezzi della Scuola esposti in tutte le principali Mostre italiane ed estere, secondo un fittissimo susseguirsi di manifestazioni promosse dal fascismo, che si dimostrerà sempre assai attento al settore delle arti applicate.

[1] I Mostra retrospettiva delle ceramiche futuriste organizzata dal Movimento Internazionale per un Bauhaus Immaginista, Municipio di Alba, 9 novembre 1956

[2] Cfr. “Faenza” 1920, p. 38

Alcuni dei primi – e più alti – esiti di questa collaborazione si ebbero nel campo della decorazione a rilievo, una tecnica quattrocentesca che Bucci aveva fatto rivivere con ammirevole maestria, mettendo a punto un impasto a base di caolino che poi colorava con ossidi minerali.

Vaso con palmette stilizzate a rilievo, 1920-21

Per questa particolare tecnica Rambelli progettò tutta una serie di pezzi, inaugurata nel 1920 da un paio di bellissimi vasi a fondo bianco con decorazioni stilizzate in blu cobalto e bruno manganese in cui il motivo della foglia di quercia viene piegato ad inedite cadenze di una morbida, calcolata eleganza, tutta déco.

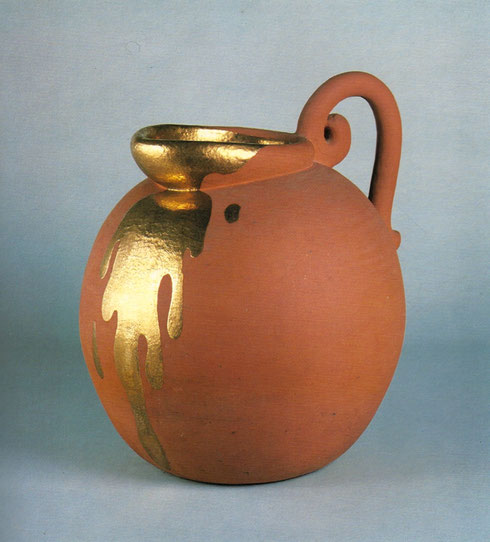

Per quanto riguarda la produzione della Scuola negli anni qui considerati (1919-1944) possiamo dividerla in tre gruppi fondamentali. Il primo comprende una ventina di vasi, piatti e ciotole di grandi dimensioni, arricchiti da parziali interventi in oro, tutti in terracotta non rivestita, a parte alcuni modelli che appaiono replicati in smalto nero.

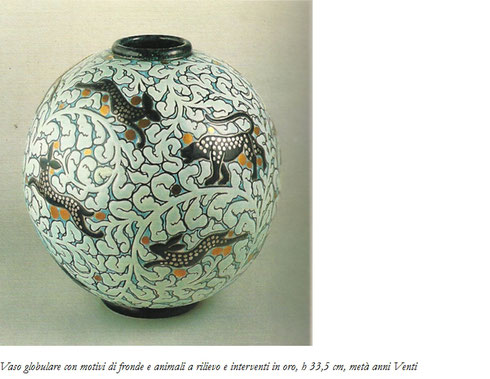

Nel secondo, e più numeroso, gruppo, troviamo invece pezzi di dimensioni inferiori, tutti in maiolica e prevalentemente decorati a rilievo con motivi d'ascendenza tradizionale, più o meno stilizzati. Il terzo, infine, comprende soprattutto brocche, piatti e ciotoloni di maiolica, dipinti in uno stile decisamente moderno, di schietta derivazione rambelliana.

Al di là di queste distinzioni, è comunque impossibile non rilevare come tutti i pezzi prodotti mostrino un'univoca impostazione stilistica, riflettano cioè quel sintetismo, quell'amore per le forme compatte tipico dell'opera di Rambelli.

Sia ben chiaro, però, che d'impronta stilistica si tratta e non di meccanica trasposizione di motivi da un'opera di scultura ad un pezzo di ceramica, esattamente come (tanto per fare un altro nome prestigioso) nelle porcellane ideate da Klimt, noi ritroviamo l'ornamentazione, il preziosismo, l'uso dell'oro e l'eleganza sinuosa dei suoi quadri, ma mai l'autocitazione.[1]

E' da sottolineare, anzi, come fin dagli inizi Rambelli dimostri una approfondita conoscenza della tradizione ceramica che si evidenzia nella sua capacità di saper attingere con libertà a competenza ad un repertorio decorativo di notevole varietà e vastità.

I motivi ispiratori, fra l'altro, non si limitano all'ambito arcaico e gotico-floreale della maiolica italiana e in special modo faentina (fatto che sarebbe facilmente imputabile all'influsso – più o meno indiretto – di Ballardini) ma si allargano alla tradizione mediterranea, privilegiando soprattutto la produzione islamica – in particolare turca e persiana – l'arcaismo greco e la ceramica cretese, secondo un gusto prettamente déco per le geometrie raffinate e le stilizzazioni zoomorfe.

[1] Per la collaborazione di Kllimt con l'Amphora-Austria di Tepliz, vedi in particolare: E. Pélichet-M. Duperrex, La céramique Art Nouveau, Losanna, Les Editions du Grand-Pont, 1976, p. 64

Vaso a tentacoli verdi su fondo nero, h 25 cm, 1923

E' curioso, comunque, notare come tanta ricercatezza formale si coniughi con un'attenta rimeditazione dei repertori decorativi della tradizione popolare romagnola che va certo messa in relazione con gli stessi rapporti di Rambelli con Aldo Spallicci, fondatore del Museo Etnografico di Forlì e della rivista “La Piè” - alla quale collaborarono assiduamente negli anni Venti e Trenta anche Nonni, Ugonia e Guerrini – totalmente indirizzata all'orgogliosa riscoperta e valorizzazione delle radici culturali di Romagna.

Vetrina della Scuola alla V Triennale di Milano, 1933

C'è però un piccolo gruppo di opere – le prime qui esposte risalenti al 1933-35 – per le quali Rambelli dimostra di saper andare oltre un pur sapiente rivisitazione dei repertori formali già codificati, per creare una serie di pezzi unici (una ventina in tutto) che risentono in pieno e senza mediazioni della sua impronta diretta.

Le forme, semplici e grandiose, riflettono con assoluta coerenza il sintetismo della sua scultura mentre l'uso dell'oro, profuso in gocciolature o limitato ad alcuni particolari, conferisce ai pezzi quell'aria di barbarica solennità rilevabile in molte sue opere.

L'oro, che nella tradizione europea si lega all'idea di decorazione raffinata, di finezze rococò o sinuosità liberty, assume qui invece una semplice grandiosità che non permette alcun sospetto di frivolezza, lontanissima com'è da ogni senso di graziosa futilità.

Vaso nero con giro di sfere dorate, h 55 cm, 1939

Si potrebbe anzi cogliere qualche vicinanza d'intenti con l' antigrazioso futurista, anche se certo sviluppato in un senso assai diverso dalla divertente, coloratissima ceramica futurista della 'banda di Albisola'. Nessuna diavoleria meccanica alla Farfa, dunque, né oggetti sbeffeggianti come quelli di Tullio, ma piuttosto gioielli barbarici, o forse meglio grandiosità omerica, stoviglieria degna di un re di Tirinto.

Certo è in queste terrecotte che più chiaramente ritroviamo la personalità di Rambelli, quella sua “rude calma, barbarie frenata” che Costetti aveva individuato già nel '23, quando lo aveva collocato accanto agli altri quattro “grandi” della scultura italiana e cioè Medardo Rosso, Adolfo Wildt, Arturo Martini e Romano Romanelli.[1]

Perché non c'è dubbio che in questo ciotoloni, nella grande brocca e nei vasi smisurati sia possibile ritrovare le stesse caratteristiche di sintetismo, monumentalità e amore per le superfici levigate tipiche della scultura di Rambelli.

[1] G. Costetti, Artisti puri: Domenico Rambelli, in “il Sagittario” n.”, luglio 1923

Il che non deve stupire, perché questi pezzi – alcuni dei quali sono assai simili a quelli che appaiono nei disegni esposti da Mario Quesada alla recente mostra di Roma[1] - sono da riferirsi direttamente allo stesso Rambelli che ne sorvegliò personalmente l'esecuzione, affidata all'officina didattica della Scuola.[2]

Data l'importanza attribuita al lavoro [3] la realizzazione degli interventi in oro fu curata certo da Anselmo Bucci[4] - che dell'officina era il direttore – fatto che spiegherebbe fra l'altro come mai sul retro di queste opere compaia in genere solo la marca della Scuola accompagnata in alcuni casi dal numero tipologico (ogni modello viene ancor oggi individuato all'Istituto d'arte attraverso una cifra di identificazione) ma non dal numero di matricola dello studente che pure contrassegna immancabilmente ogni opera di quegli anni.

Ciò che colpisce immediatamente in questi pezzi di dimensioni abnormi è il loro apparire completamente slegati da ogni tradizione ceramica e non solo locale.

I ceramisti italiani (ma si potrebbe allargare la considerazione all'intera area occidentale e mediterranea) non hanno mai amato la terracotta nuda, ma hanno sempre preferito rivestirla, soprattutto ricorrendo ad uno smalto a base di stagno che col suo compatto candore costituisce un ottimo fondo per la decorazione policroma.

Si può dire anzi che proprio in questa attenzione e perfezionamento costante del rivestimento consiste la peculiarità della ceramica occidentale e medio-orientale rispetto a quella giapponese in cui eventuali imperfezioni d'impasto e incidenti di cottura non solo non vengono dissimulati da uno strato di smalto ma, al contrario, sono messi in risalto perché si evidenzino così gli elementi primigeni di acqua, aria, terra e fuoco.

Ora, è ben vero che il Giapponismo era un fatto culturale ormai acquisito agli inizi del Novecento, specie a Parigi dove Rambelli aveva soggiornato un paio di volte prima della Grande Guerra e dove appunto, in seguito alle sensazionali Expò del 1876 e 1878, era nata una corrente d'arte ceramica 'moderna' ispirata al modello giapponese, i cui esempi più significativi erano i gres con smalti a flusso realizzati da Jean Carriès nell'ultimo decennio del secolo e quelli dell'amico e continuatore Georges Hoentschel.

La differenza, di sostanziale importanza, è però nel fatto che i vasi di Carriès sono di piccole dimensioni e le colature in oro sono, sull'esempio giapponese, affidate alla pura casualità. Rambelli usa invece l'oro con piena consapevolezza, per sottolineare alcuni particolari dell'insieme e far risaltare la massa complessiva del pezzo, l'architettonica saldezza delle forme.

Anche nella grande brocca la gocciolatura in oro, lontanissima dall'essere pura accidentalità, è invece perfettamente studiata e calibrata, all'interno di un atteggiamento di razionalità, di rapporto causa/effetto, tipicamente occidentale.

[1] M. Quesada, Domenico Rambelli (1886-1972). Disegni e sculture, catalogo della mostra, Roma, 10 dicembre1986-10 gennaio 1987

[2] L'officina didattica della Scuola – chiusa negli anni Cinquanta per le proteste dei ceramisti locali – era un laboratorio di foggiatura e decorazione diretto da Bucci, in cui si eseguivano pezzi anche per committenti privati ed in cui furono impiegati i migliori ex studenti della Scuola come Maria Ghinassi, Virginia Silimbani, Ilaro Fabbri, Ciro Boschi, Giovanna Baccarini.

[3] Questi pezzi in terracotta e oro rappresentarono negli anni Trenta la produzione con cui si identificava in modo particolare la Scuola ed infatti furono inviati a tutte la più importanti manifestazioni italiane ed estere del periodo.

[4] Liverani cit. p. 66, in effetti li dice realizzati “su progetti di Rambelli con la scorta tecnica del Bucci”.

Grande brocca in terracotta con gocciolature in oro cavillato, h 47 cm, d max 47 cm, 1943-44

D'altro canto, questo problema delle ascendenze e dei precedenti storici, che appare di difficili soluzioni se si rimane in campo strettamente ceramico, è invece chiarissimo quando si ricordi che la terracotta priva di rivestimento, non amata dai ceramisti, è sempre stata, al contrario, materia usatissima dagli scultori italiani da Donatello ad Arturo Martini o, meglio ancora, dagli Etruschi in poi.

In questa luce non è quindi così strano che Rambelli utilizzi per le “sue” ceramiche un impasto che, così depurato e perfettamente liscio doveva apparire particolarmente congeniale alla sua sensibilità di scultore sintetista.

Pur se meno eclatanti, anche nella versione in smalto nero (riservata solo ad alcuni modelli) questi pezzi presentano comunque un'immobile, luttuosa grandiosità, una ieraticità solenne che richiama quell'arte egizia che sta alle radici della formazione di Rambelli e della sua ricerca di una sintesi assoluta.

Si è già detto come, fin dagli inizi, Rambelli avesse progettato una serie di vasi – alcuni dei quali furono poi presentati con grande successo all I Mostra di Arti Decorative di Monza nel 1923 – riscuotendo in particolare le lodi di Margherita Sarfatti e Roberto Papini[1] - in cui impiegare quell'impasto a rilievo d'ascendenza quattrocentesca che era merito indiscusso di Bucci aver ricreato.

[1] R. Papini, Le arti a Monza, Bergamo, 1923; M. Sarfatti, Segni, colori e luci. Note d'arte, Bologna, 1925, p. 39

Ai primi anni Venti risalgono anche alcuni straordinari pezzi rosso scuro ed oro di tale sontuosità da ricordare irresistibilmente i velluti tagliati del Rinascimento o, meglio ancora, i tessuti che Mariano Fortuny in quegli stessi anni ricreava con sfarzo dannunziano nei suoi laboratori di Venezia.

Per più di un decenni, comunque, la maggior parte delle maioliche di pregio realizzate dalla Scuola e conservate nel Campionario[1] presenteranno una decorazione rilevata che, con l'andar del tempo sembra farsi, se possibile, ancora più virtuosistica, giungendo a creare fantastiche scene di caccia con belve maculate d'oro entro viluppi di fronde accartocciate, degne della più fastosa arazzeria medievale.

Un motivo decorativo che ricorre di frequente in questi anni è quello della foglia di quercia, direttamente ricavato dalla tipologia della foglia di quercia (appartenente alla 'famiglia severa', secondo la classificazione stabilita dallo stesso Ballardini) e spesso reinterpretato con una certa libertà.

[1] Il Campionario – creato nel 1928 e ancora operante dell'attuale Istituto d'arte – può essere definito il Museo interno della Scuola, nel quale si conservavano le opere che ogni anno erano giudicate di particolare interesse

Anche in mancanza di precisi riscontri documentari è abbastanza facile scorgere in questa scelta decorativa un preciso riflesso degli interessi di Ballardini e dei suoi studi volti in larga misura alla rivalutazione del periodo arcaico e d'ambito gotico della ceramica faentina, senza dimenticare, poi, che il rifarsi alla tradizione tre e quattrocentesca costituisce una delle componenti fondamentali del 'novecentismo' di Rambelli.

Questo motivo della fogli di quercia divenne poi una sorta di griffe di Bucci che l'utilizzò largamente nella sua attività di bottega, impiegandolo anche nella decorazione del famoso Corte orientale modellato da Nonni e presentato con grande successo all'Expo parigina del 1925 dove vinse la medaglia d'argento[1].

Altrettanto ricca e quasi ugualmente impegnativa dal punto di vista tecnico-esecutivo appare comunque anche la decorazione piatta che si dispiegava sontuosamente sulle stesse forme essenziali di vasi e piatti, ed era spesso arricchita da interventi in oro a terzo fuoco.

I temi prediletti erano senz'altro quelli fitomorfi che permettevano complicate varianti compositive, ma non mancano neppure i richiami, anche assai fantasiosi, alla ceramica di tradizione diversa, specie islamica.

L'esempio migliore di questo esotismo, ancora improntato a quel testo-base del déco che furono le scenografie di Leon Bakst per i Balletti Russi di Diaghilev, è il piatto decorato da una decina di piccole barche 'turche' blu e oro in cui, per un tocco di bizzarra, suprema eleganza, le onde assumono la forma di stilizzate foglie di quercia.

[1] Per l'opera, ora esposta al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, v. G.C. Bojani, Le ceramiche di Francesco Nonni, in “Faenza”, 1976, nn. 5-6

Piatto dipinto in policromia con dorature, d. 28,3 cm, 1922-23

Talvolta, però, l'ornamentazione pittorica viene messa da parte per lasciare spazio ai bellissimi lustri, frutto della ricerca tecnologica di Maurizio Korach, messi in risalto dal modellato dei vasi a bassorilievo, il cui geometrico rigore s'addolcisce nel morbido smussarsi degli spigoli secondo un gusto prettamente déco.

E forse furono proprio questi pezzi dalle preziose tonalità metalliche il modello ideale a cui si riferiva Roberto Papini (che della Scuola faentina fu convinto estimatore in più di una occasione) nella sua lirica descrizione delle ceramiche prodotte nell'utopica città di universa, in cui “azzurri e rossi prendono alle fiamme toni di cielo e di fuoco: gialli d'oro, verdi in tutte la gamme di una foresta al sole sono possibili nella decorazione sopra e sotto smalto Le paste colorate e le vernici traslucide hanno la lucentezza di liquidi, iridi di lamine sottili”[1].

Questa tendenza alla decorazione sovrabbondante e raffinata, spesso ispirata alle opere del passato, si attenua progressivamente fino a spegnersi del tutto a partire dal 1930 circa che segna anche – e la circostanza non può certo essere considerata casuale – la piena adesione di Rambelli al fascismo.

E' in questi stessi anni che si profila un nuovo indirizzo nella Scuola faentina il cui scopo dichiarato non è più esclusivamente la creazione di ceramisti d'alto livello professionale ma anche quello di formare i Balilla e gli Avanguardisti del nuovo regime che vede nella struttura scolastica un formidabile strumento di organizzazione del consenso.

E già nel 1934 Giuseppe Liverani testimonia l'impegno della Scuola nel “respingere tutti i virtuosismi tecnici delle età decadenti e delle sofisticherie ornamentali” per indirizzare invece gli allievi verso “gli avvenimenti grandi e piccoli della vita quotidiana” avendo cura di “non anteporre alcuna preventiva elaborazione alla verginità della visione del giovane”[2].

Qualche anno più tardi lo stesso concetto verrà autorevolmente ribadito dal ministro dell'Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai, che giungerà addirittura a parlare di una “moralità nuova dell'arte ceramica” introdotta da tutti quegli artisti che hanno abbandonato la stanca ripetizione del passato, perché “neppure nella più umile scuola professionale è legittima l'imitazione…. né il ricorso a forme già consumate” [3].

Secondo quanto afferma lo stesso Liverani questo stile “sanamente moderno” sarebbe da attribuirsi in toto a Rambelli, di cui si mettono in risalto “la potenza di sintesi, la visione larga e l'aderenza alla vita e all'opera rigeneratrice del Fascismo”[4], poi tradotte nel suo magistero scolastico.

Certo è che nei disegni degli studenti del periodo 1930-44 ritroviamo gli stessi temi – la bonifica, i mestieri artigianali, i lavori dei campi, la donna intenta alle occupazioni domestiche – che dominano i testi scolastici del tempo e anche la pittura dei “nuovi accademici che – come rileva Vittorio Fagone – cercano di diffondere una immagine della realtà senza conflitti, naturale, di celebrare i fatti della realtà senza conflitti, naturale, di celebrare i fasti delle imprese del nuovo Stato fascista”[5].

A questo nuovo indirizzo, che vede gli studenti realizzare prevalentemente i propri progetti, appartiene il terzo gruppo di opere esposte, certo meno mirabolanti delle precedenti sotto il profilo tecnologico ma pure assai apprezzabili per le fresche decorazioni di sapore moderno, in cui viene abbandonato quella sorta di horror vacui che caratterizza largamente le opere precedenti, più legate alla tradizione.

Sul fondo bianco spiccano isolate figure in blu cobalto o in manganese oppure vengono schizzate scene con più personaggi, realizzate con uno stile rapido ed efficace che si configura come una specie di compendiario del XX secolo e che negli esempi migliori, richiama il segno asciutto ed incisivo di quel grandissimo disegnatore che fu Rambelli.

Piuttosto inusuale è invece la decorazione di un servizio da colazione e pranzo per bambino che propone fra l'altro un intrigante problema di ascendenze e derivazioni con Doccia e Laveno.

La decorazione, a motivi isolati di giocattoli, strumenti musicali, piccoli animali, palloncini, costituisce infatti una giocosa riproposta della raffaellesca rinascimentale che in qualche modo arieggia le serie progettate da Giò Ponti per la Richard-Ginori, anche se il tocco più fresco e la vivacità delle immagini sono abbastanza lontani dall'aristocratica, distaccata ironia di Pontesche e Velesche, ma sembrano piuttosto ricondurci all'immediatezza espressiva tipica delle terraglie disegnate da Guido Andlovitz per la S.C.I. di Laveno.

Un posto a parte meritano, infine, le mattonelle parietali a rilievo, imitatissime da parte di altre Scuole e botteghe ceramiche di tutta Italia, dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto nel 1927 alla III Mostra di Arti Decorative a Monza.

E' qui certamente che l'impronta di Rambelli scultore ha modo di manifestarsi con maggiore evidenza, creando un genere del tutto inusuale nella tradizione faentina e italiana.

Senza alcun dubbio la fonte primaria d'ispirazione fu costituita dai bassorilievi con le rappresentazioni di Mesi e Mestieri tipici della scultura romanico-gotica, ed in questa operazione di recupero Rambelli si dimostra certo partecipe di quel diffuso gusto di revival neomedievale che riempì l'Italia fascista di “Casse di risparmio dugentesche, tombe stile Wiligelmo, assicurazioni con bifore giottesche, case comunali in stile romanico, farmacie in cotto lombardo”[6].

All'interno di quest'ambito può essere interpretato anche l'uso esclusivo di una vetrina verde – talvolta arricchita da riflessi metallici – che faceva rassomigliare queste targhette alle formelle di antichi portali bronzei.

[1] R. Papini, Le arti d'oggi, Milano-Roma, Bestetti e Tumminelli, 1930, p. 112

[2] Liverani cit. p. 65

[3] G. Bottai, La scuola e la rinascita della ceramica, in “Corriere Padano”, 8 dicembre 1940

[4] Liverani cit. p. 65

[5] V. Fagone, Arte politica e propaganda, in Annitrenta, catalogo mostra Milano, Mazzotta, 1982, pp. 757-758

[6] U. Silva, Ideologia e arte del fascismo, Milano, Mazzotta, 1973, p. 112

Lo stile, però, è del tutto moderno e 'rambelliano' nella semplificazione delle forme e riflette quel disprezzo di stampo futurista per ogni forma di passiva ripetizione del passato che si dispiega – come si è già osservato – attraverso il rifiuto dell'imitazione e l'attenzione alla vita quotidiana.

Certo c'è molto, in queste opere, di quello spirito novecentista che allora permeava l'attività di Rambelli, che nel 1926 aveva anche partecipato con tre opere alla prima mostra milanese del gruppo[1].

Orsola Ghetti Baldi[2] definisce, forse n po' riduttivamente “pupazzetti” queste sintetiche rappresentazioni, dice che Rambelli ne progettò nel 1926 una serie anche per la casa dell'amico Franco Ciarlantini a Marina di Pietrasanta, con soggetti di carattere agricolo e domestico.

[1] O. Ghetti Baldi, Domenico Rambelli, catalogo della mostra, Faenza, 1980, p. 24

[2] Ibidem, p. 22

Sono questi, in effetti, i temi che appaiono maggiormente sviluppati nelle formelle a noi note e che ricorrono anche nel grande vaso di terracotta ispirato al tema della 'Battaglia del grano', decorato a rilievo con scene che vanno dalla semina alla panificazione affollate di bimbi nudi e riccioluti vagamente imparentati con i putti malatestiani di Agostino di Duccio.

In questo panorama di bucolico arcaismo spicca per il suo carattere di repèchage paleocristiano il grande altare in gres presentato alla mostra d'arte sacra del 1931 a Valle Giulia. Un centinaio di mattonelle con stilizzate figurazioni di agnelli mistici, palmette ed altri simboli religiosi, compongono quest'opera improntata alla più severa simmetria, la cui struttura appare chiaramente ispirata all'ambone de vescovo Agnello, tutto a riquadri zoomorfi, ancora conservato nel duomo di Ravenna.

Altare in gres smaltato, 1931

Non tutte le mattonelle realizzate – e salvatisi dalla guerra -sono comunque giunte fino a noi. I registri dell'Istituto dicono che alcune, circa una decina di quelle conservate nel Campionario, furono distrutte nel dopoguerra “per motivi politici”, il che fa supporre che si trattasse di quei bassorilievi volti ad illustrare “episodi di ardente vita fascista e di dedizione alla Patria” [1] di cui parlava Liverani.

A distanza di tanti anni – e con la possibilità di una prospettiva storica più distaccata – certo dispiace che siano state distrutte delle opere che sarebbero state di sicuro interesse documentario, anche perché sorge il dubbio che lo zelo sia stato talvolta eccessivo, almeno a giudicare in base a uni dei pezzi epurati, quella buffa Marcia dei Balilla, d'aspetto certo più naïf che marziale, pubblicata nel dicembre '34 su “Augustea”.

Le mattonelle superstiti sono quelle che evidentemente furono giudicate di soggetto politico più innocuo, anche se poi, a ben guardare, queste rappresentazioni di momenti di vita dei campi e occupazioni domestiche propongono un ideale di vita semplice, di felice laboriosità che si identifica perfettamente con quella 'mistica rurale' ampiamente propagandata dal regime.

Il tema dell'epopea contadina rientra d'altronde fra i modelli culturali cui appare sensibile lo scultore fin dal 1920, come testimoniano diversi disegni di quel periodo, caratterizzato da un arcaismo monumentale e come sottratto allo scorrere del tempo [2].

Al di là di ogni ideologia più o meno sottintesa, non si può comunque non apprezzare la semplicità disadorna di queste immagini che raggiungono spesso risultati di pascoliana poeticità, nella rappresentazione non folkloristica di un vivere quotidiano umile e anonimo.

E forse non sarebbe eccessivo sostenere che anche in queste opere è operante quella “scoperta individuale dell'incanto che è dentro le cose e gli eventi comuni” che, secondo la felice definizione di Rossana Bossaglia [3], costituisce la caratteristica fondamentale di quel 'realismo magico' tipico degli anni Venti in Italia.

E certo il grande merito di Rambelli fu quello di aver sempre riversato nella Scuola faentina quello che era il suo percorso d'artista, sapendo tradurre i suoi convincimenti in un linguaggio adeguato alla ceramica che ha saputo trovare in Anselmo Bucci l'interprete ideale.

Dalla precoce adesione al déco, alle esperienze di Novecento e Valori Plastici, passando attraverso la riscoperta della tradizione tardo-medievale, Faenza si ritrovò quindi a partecipare ai movimenti più vivi dell'Italia del tempi, e non per acritica adesione a mode sostanzialmente estranee ma per la convinta e personale partecipazione ad essi da parte del suo direttore artistico che in quegli stessi anni maturò alcune fra le opere più alte della scultura italiana degli anni Venti e Trenta e tali da procurargli (una volta superato il pregiudizio politico ancora operante) quel posto di rilievo che certamente gli spetta nella storia dell’arte europea degli anni fra le due guerre.

Maria Grazia Morganti, 1989

[1] Liverani cit., p.. 65

[2] Oltre ai disegni preparatori per la figura del Seminatore destinato al monumento di Viareggio, vedi le due versioni dei Seminatori, la Portatrice, Maternità tutti appartenenti al 1920-21 attualmente conservati nella Biblioteca comunale di Faenza

[3] R. Bossaglia, la pittura dell'irrealismo (Italia anni Venti), in Metafisica del quotidiano, catalogo della mostra, Bologna, 1978, p. 330